涨上策

涨上策

文 | 吴三川

全球科技春潮涌,创新集群哪家强?

近日,世界知识产权组织(WIPO)在香港发布《2025年全球创新指数》“世界百强创新集群”排行榜,深圳—香港—广州创新集群首次超越日本的东京—横滨,跃居榜首。

深圳—香港—广州创新集群何以更上一层楼?它做对了什么?给大湾区科技创新又带来了哪些启示?

(一)

科技创新,从来不是单打独斗。

按照WIPO的解释,所谓创新集群,指的是汇聚发明家、科研作者和风险资本活动,推动变革性创意诞生的地区。相应地,“世界百强创新集群”排行榜设有三项核心指标:《专利合作条约》(PCT)提交的国际专利申请量、科学论文发表量,以及今年新增的风险资本交易量。

这一“新增”,殊为关键。

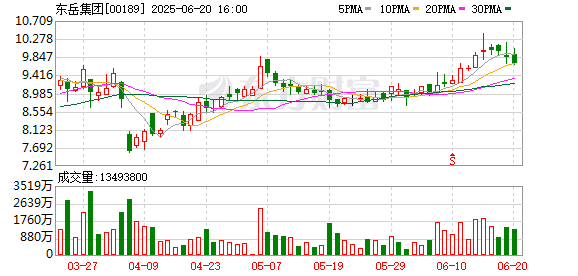

2020—2024年,深圳—香港—广州创新集群连续五年全球第二涨上策,足见实力能打,冲击榜首属于“跳一跳、够得着”的目标。核心指标的上新,直接推动了这历史性的一跃:深圳—香港—广州集群凭借着风险资本交易量的优势,首次反超东京—横滨集群。

无独有偶。

美国圣何塞—旧金山集群的出版物全球占比为0.7%,低于前五的平均值2%,但靠着风险资本交易量的遥遥领先,跻身全球第三;伦敦也得益于排名第三的风险资本交易量,从第21位攀升至第8位。

(二)

科技创新,也有“木桶效应”。

风险资本交易量,就是重要的一环。创新从来都是九死一生,“九死”昭示着艰难,“一生”蕴藏着突破。科技创新具有很大的不确定性和信息不对称性,传统银行风险偏好相对保守,在科创前期阶段,或是初创公司,常常面临融资难、融资贵难题,导致创新能力受限、成果转化不畅。加入风险资本交易量指标,无疑能更全面地反映一地的创新密度和活力。

深圳—香港—广州集群登顶,颇具典型意义。三项核心指标中,它都不是第一,但胜在实力均衡,没有明显短板,最终力压群雄。

具体来看,广州、深圳和香港都各有千秋。

论国际专利申请量,深圳一骑绝尘。数据显示,2024年深圳PCT国际专利申请量达1.63万件,连续21年居全国首位;每万人口高价值发明专利拥有量110件涨上策,是全国平均水平(14件)的7.9倍。

论科学论文发表量,广州一马当先。广州高校总数达84所,居全国第二。据Web of Science统计,2024年广州共发表科研论文70843篇,同比增长10.86%,占集群总量的45.32%,体量与增速均领跑集群。

论风险资本交易量,香港潜力巨大。作为国际金融中心,香港与内地在风投及私募基金管理规模上分别稳居亚洲第一、二位,多年来将创科发展放在战略核心位置,逐渐发展为结合了金融、创科及知识产权优势的国际创新枢纽。

如此“拆解”,其实不及其余。

原因很简单——集群不是简单“相加”,而是“有融乃大”的化合反应。大湾区越“合”越有“利”,科创亦是如此。值得一提的是,“澳门—珠海”创新集群连续两次入围世界百强榜,今年排名较去年上升两位。

(三)

放眼全球,许多创新活动活跃的地区,都呈带状分布,如美国的波士顿—剑桥、圣何塞—旧金山,以及日本的东京—横滨。

这种结构有利于要素快速聚集、加速流通,通过上下游协作降低创新成本,尤其当人工智能的赋能效应越发显著,它与网络化、生态化的创新范式十分契合。这既是规律使然,也离不开主动作为。

以晋升“顶流”的大湾区科创为样本,可以得到几点启示。

目标牵引,政策赋能——

创新集群主打的,就是一个跨越行政边界。大湾区建设的一大方向,正是突破行政壁垒,在内在逻辑上,两者是一致的。此外,《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出了“建设具有全球影响力的国际科技创新中心”的目标,并对广州、深圳、香港等城市都有清晰定位,在规划指引下,各地也形成了高度默契和良好的协作关系。

从有序开放重大科研基础设施,到高水平建设横琴、前海、南沙、河套等重大合作平台,再到出台《广东省科技创新条例》等一系列“解渴”政策……在体制机制创新、要素保障、服务支撑等方面,各地将创新“置顶”,着力破除要素跨境流动堵点,让大湾区打造自主创新策源地更有底气。

生态共创,文化赋能——

让科技成果从“书架”迈向“货架”,良好的市场生态是基础。在全周期创新链条上有着丰富产业资源和应用场景的大湾区,实验室连着生产线,创新链连着产业链,是孕育各种新技术、新模式、新业态的天然“试验场”,在港澳“超级联系人”牵线搭桥下,整合全球科研资源再添砝码。

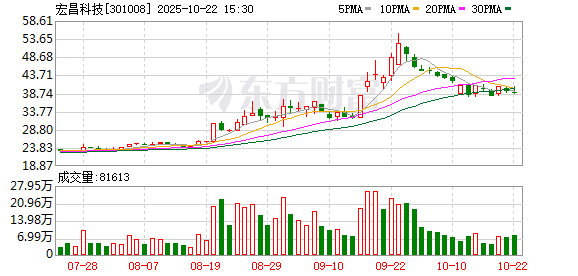

更深层的力量在于创新文化,这就不得不再次提到风险投资。以深圳为例,不仅专门设立“深圳创投日”,印发行动方案,多渠道培育耐心资本,还营造“鼓励创新、宽容失败”的氛围,发挥风险投资的资源配置作用。比如,风投可以发挥专业化的资源整合能力,形成“1+1>2”的协同效应。

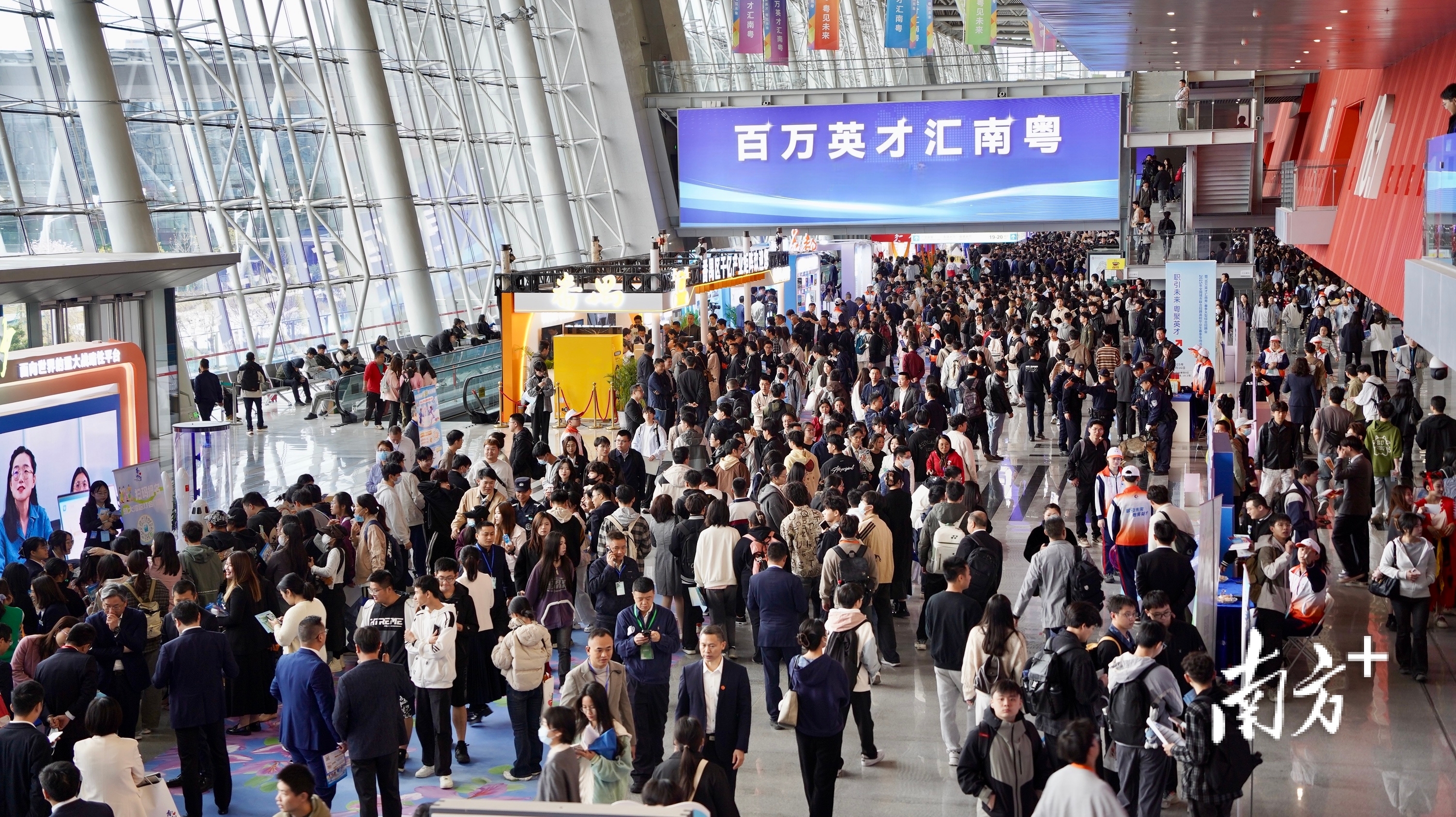

筑巢引凤,人才赋能——

在全球创新版图上引领变革,人才是第一资源。近年来,从“硬联通”到“软联通”,从优化人才签注政策,到创业就业支持,大湾区不断破解人才流动壁垒,其多层次引才的努力有目共睹。蛇年开工第一天,广东即启动实施“百万英才汇南粤”行动计划,充分展现出“视人才如珍宝”的诚意与决心。

这再次印证了创新文化的重要。释放“强磁场”效应,人才才会近悦远来。当然,这是更加系统的目标,包括政策环境、创新平台、生活品质、文化包容性等多个层面,有待精耕细作、持续发力。

客观来说,深圳—香港—广州创新集群还存在一些短板,如受人口最多的影响,创新强度排名(人均排名)为全球第45位涨上策,比较靠后。这既是鞭策也是启示:科技创新没有“天花板”,久久为功,就不怕路远。

昊天优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。